グローバル競争が激化する中、製造業における調達・購買組織の戦略的役割はかつてないほど重要性を増しています。単なるコスト削減にとどまらず、企業の持続的成長と競争優位性の源泉として、戦略的な調達機能の確立が求められています。

本記事では、調達戦略の本質的な定義からスタートし、調達部門長や管理職が実務で活用できるフレームワークを体系的に紹介します。戦略的調達の構築を目指す方にとって、実践的な指針となる内容です。

戦略とは

ビジネスにおける「戦略」という言葉は日常的に使われていますが、その本質を正しく理解することは容易ではありません。ここでは、調達戦略を深く理解するための前提として、戦略の基本的な定義と構成要素を整理し、調達活動にどう応用できるのかを明らかにします。

戦略の定義

- 戦略の定義

調達戦略を考えるにあたり、まずは「戦略」そのものの定義を確認しておく必要があります。書籍『戦略策定概論―企業戦略立案の理論と実際』によれば、戦略とは以下のように定義されています。

「戦略」とは、競合優位性を活用して、定められた目的を継続的に達成し得る統合的な施策群のまとまりである。

この定義には、戦略を単なる計画や方針ではなく、「競合優位性」に根ざした実効性ある施策の集合体として捉えるべきだという明確な視点が示されています。また、戦略は一時的な取り組みではなく、「継続的」に成果を生み出す仕組みであることも強調されています。

このような観点は、調達部門における戦略の立案や実行にもそのまま当てはまります。たとえば、サプライヤー選定や購買条件の見直し、リスクマネジメントの強化といった活動も、単発的な対応ではなく、競合と差別化できる長期的な成果を生み出す“施策群”として機能して初めて「戦略」と言えるのです。 - 戦略を構成するうえで、不可欠な3つの必要条件

では、こうした戦略を構築するには、どのような要素が欠かせないのでしょうか。

『戦略策定概論―企業戦略立案の理論と実際』によると、戦略を戦略たらしめるために不可欠な3つの必要条件が挙げられています。それが「目的(Objective)」「施策(Actions)」「競合(Competitive)」の3つです。- 目的(Objective)

戦略は何かを「達成するため」に存在します。したがって、その前提として明確な目的設定が不可欠です。たとえば、「売上を20億円増加させ、利益も同額増を達成する」「市場シェアを2年間で5%向上させる」といった具体的かつ測定可能な目標が必要になります。

ただ「業績向上」や「成長」などの曖昧な表現では、戦略として機能しません。調達戦略においても、「購買コストを〇%削減する」「サプライチェーンのリードタイムを〇日短縮する」といったように、具体的なKPIに基づく目標の明確化が求められます。 - 施策(Actions)

目的を達成するには、具体的なアクションプラン(施策群)が必要です。戦略とは単なる意図や構想ではなく、現場の実行と結びついた行動計画として示されているべきです。

「どのような製品カテゴリに価格交渉を行うか」「どのサプライヤーを再評価するか」「どの拠点に新たな調達ルートを設けるか」など、現実の組織・人員と連動した施策でなければ意味がありません。

調達戦略における施策は、購買条件の最適化、新規サプライヤー開拓、グローバル調達の推進、BCP対策など、多岐にわたりますが、いずれも明確な行動指針として落とし込まれる必要があります。 - 競合(Competitive)

戦略には常に競争の視点が求められます。戦略はあくまで「競合との違い」を生み出すことを目的としています。つまり、「同業他社が実施していない施策」や「市場における差別化要素」を盛り込まなければ、戦略として成立しません。

調達領域においても、「価格交渉力」「サプライヤーとの協働力」「独自の技術提携」など、競合にない強みを明確にしておく必要があります。

- 目的(Objective)

- 戦略の定義

企業戦略の構造

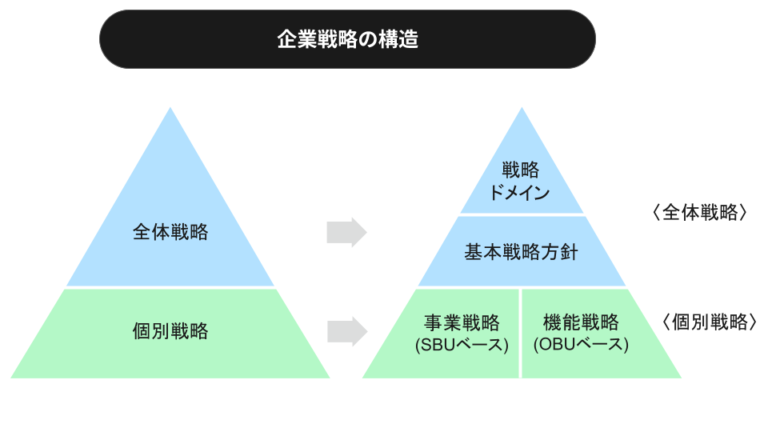

戦略という言葉は広く使われていますが、企業全体の視点で見ると、戦略は一枚岩ではなく階層構造を持っています。この構造を正しく理解することで、調達戦略が企業全体の中でどのような役割を果たしているのかを明確に把握することができます。

『戦略策定概論―企業戦略立案の理論と実際』では、企業戦略は主に全体戦略と個別戦略の2つの階層に分けられます。

全体戦略:企業の基本方針を定める

全体戦略とは、企業全体としてどのような事業領域(戦略ドメイン)で競争していくのかを定め、それに基づいて基本戦略方針を策定する役割を担います。

簡潔にいえば、「どこで戦うか」と「どのように戦うか」を大づかみに方向づけるものであり、企業経営の最上位に位置する戦略です。たとえば、「海外市場への積極展開を軸に成長を目指す」や「特定分野に集中して技術優位性を築く」といった方針がここに該当します。

このレベルの戦略は、経営陣が将来の企業の姿を見据えて策定するものであり、長期的視点が必要とされます。

個別戦略:全体戦略を具体化する

一方、個別戦略とは、全体戦略をより具体化し、実行段階に落とし込むための戦略群です。

個別戦略はさらに2つに分類されます。

・事業戦略:各事業ユニットごとの市場で、どのように競争優位を獲得するかを定める戦略。

・機能戦略:営業、開発、生産、調達、物流、人事など、各機能部門ごとに立案される戦略。

企業全体の戦略方針が決まったあと、それを現場レベルで効果的に実行するためには、個々の部門が自部門のミッションに即した戦略を策定する必要があります。

調達戦略の位置づけ:機能戦略の一部として

本記事の主題である調達戦略は、この「機能戦略」に該当します。つまり、企業全体の戦略方針や各事業の戦略目標に沿って、調達部門がどのような形で貢献し、競争優位を実現していくかを明確にする戦略です。

たとえば、以下のような目標や施策が調達戦略に含まれます。

・サプライヤーネットワークの最適化によるコスト削減

・リスク管理を目的とした多拠点・複数調達の導入

・技術力を持つサプライヤーとの長期的な関係構築による価値創出

こうした調達戦略は単なる購買活動にとどまらず、企業の競争力や収益性に直結する重要な戦略ドメインの一部として位置づけられます。

調達戦略とは

サプライチェーンの最前線を担う調達部門において、「戦略的に調達を行う」という言葉はすでに常識となりつつあります。しかし、その“戦略”がどのような構造を持ち、どのように策定・実行されるべきものなのかを、部門全体で明確に共有できているケースは多くありません。

調達戦略とは、単なる購買条件の見直しや価格交渉の計画ではなく、企業の競争優位性を調達活動を通じて実現するための、中長期的かつ構造的な計画です。

この章では、調達戦略の全体像を俯瞰しながら、どのようなフレームで立案し、品目ごとにどのように展開していくのかを解説します。

調達戦略の全体像

調達戦略は、一枚岩の施策ではなく、企業の資源を最適に配分し、品目特性や供給市場の特性に応じて段階的・構造的に構築されるべき戦略です。

調達戦略は大きく以下の2段構えで構成されています。

- 品目・カテゴリーのセグメンテーションと大方針

企業全体で調達対象となる品目を俯瞰し、供給リスクと利益への影響の2軸でセグメンテーションを実施します。そのうえで各セグメントごとに大方針を定め、調達組織のリソースの配分を決定します。 - 品目・カテゴリー別の戦略

個々の品目カテゴリごとに、購入戦略、調達方法、コスト構造分析、サプライヤー対応方針などを定めた具体的なアクションプランを立案し、実行へと落とし込みます。

- 品目・カテゴリーのセグメンテーションと大方針

今後のセクションでは、以下の2つの構成に沿って、より詳細に解説していきます。

- 品目・カテゴリー別の大方針

- ・品目・カテゴリーのセグメンテーション

- ・各セグメンテーションごとの大方針

- 品目・カテゴリー別の戦略

- 現状分析

- 市場・業界動向の分析

- サプライヤー状況の把握と評価

- 自社・ユーザーの内部分析

- コスト構造分析

- 目標

- KGI・定性目標

- 業務フローのToBe像

- 目標とスケジュール

- 戦略・アクションプラン

- 基本戦略

- サプライヤー戦略

- アクションプラン

- 現状分析

- 品目・カテゴリー別の大方針

品目・カテゴリー別の大方針の策定

調達戦略の中核となる「品目・カテゴリのセグメンテーション」では、供給リスク×利益への影響の2軸で品目をマトリクスに分類します。これにより、以下のようなカテゴリと対応方針が導き出されます。

・Strategic(戦略的な品目)

- 対象

企業にとって非常に重要で供給サプライヤーが少ない品目。 - 大方針

企業の収益や競争優位に大きな影響を与える一方で、調達リスクも高い重要品目です。たとえば、革新的な技術を含む部材や専用設計品などが該当します。

これらの品目では、単なる取引関係ではなく、サプライヤーとの長期的なパートナーシップを築くことが重要です。共同開発、情報共有、リスクマネジメントを通じて相互に価値を創出する戦略が求められます。

- 例

基幹部品、独自技術を要する部品。

- 対象

・Leverage(レバレッジ品目)

- 対象

購買ボリュームが大きく、供給市場は安定している品目。 - 大方針

利益への影響は大きいものの、市場における入手性が安易であり調達リスクが低い品目です。これらは価格交渉力を最大限に活かせるカテゴリーであり、集中購買、長期契約を駆使してコスト最適化を実現します。

市場ベンチマークなどを活用し、コスト削減と調達の安定性を同時に追求するのが基本方針です。 - 例

一般的な資材、汎用部品。

- 対象

・Bottleneck(ボトルネック品目)

- 対象

利益への影響は小さいが供給リスクが高い品目。重要度は中程度。 - 大方針

調達リスクが高く代替が困難な一方、利益インパクトは比較的小さい品目です。たとえば、特殊な加工を要する部品や限られたサプライヤーによる製品などが該当します。

重要なのは、安定的な調達の確保と緊急時の対応能力です。代替ソースの検討、安全在庫の確保、継続的なサプライヤー評価を通じて、生産中断リスクを最小化します。コストよりも調達リスク回避と業務継続性を優先する方針が求められます。 - 例

特殊部品、小規模サプライヤー依存品。

- 対象

・Commoditized(重要でない品目)

- 対象

市場での流通量が多く、調達難易度も低い品目。 - 大方針

オフィス用品や標準部品など、利益への影響が小さく調達リスクも低い品目群です。戦略的な管理は必要最小限とし、業務効率と間接コストの削減が主眼となります。

発注プロセスの自動化、定型契約の活用などによって、工数を最小化し、調達業務の効率化を図ります。調達活動にかかる工数・コストを抑えることが、全体最適の鍵となります。 - 例

事務用品、消耗品等。

- 対象

このセグメントによって、調達資源の最適配分やリスクコントロールが可能となります。

品目・カテゴリー別の戦略 | 現状分析

- 市場・業界動向の分析

市場の規模、成長率、需給バランスを分析し、主要サプライヤー間の競争状況や取引慣行を把握します。ポーターの5フォース分析やPEST分析を用いて競争環境と収益性の傾向を明確にし、調達方針の基礎資料とします。 - サプライヤー状況の把握と評価

現サプライヤーの取引実績やシェアを基に全体像を把握し、品質・納期・コストのパフォーマンスを評価します。 - 自社・顧客の要望の分析

調達金額の推移や構成を確認し、市場での購買影響力を評価します。調達プロセスの課題を洗い出し、業務効率化の検討材料とします。社内の関係部門や顧客からの声を整理し、調達要件の明確化と改善余地を導きます。 - コスト構造分析

対象品目のコスト構造を「材料費」「加工費」「輸送費」などの要素に分解し、全体コストに対する各要素の比率を明らかにします。これにより、コストの主要な影響要因(コストドライバー)を特定し、どこに改善余地があるかを見極めることが可能になります。

- 市場・業界動向の分析

品目・カテゴリー別の戦略 | 目標

- KGI・定性目標

該当の品目・カテゴリーに対するコスト削減目標などのKGIや定性目標をまとめます。 - 業務フローのToBe像

基本戦略や目標を実現するためには、それを支える最適な業務フローの設計が欠かせません。戦略や目標達成を実現するために必要な業務フローのあるべき姿を明確化することで、業務の改善の方向性を明確化することができます。 - 目標達成に向けたスケジュール

目標達成に向けて短期・中期・長期でフェーズを分けて、それぞれのフェーズにおける目標とどのような取り組みを行うのかをまとめます。

- KGI・定性目標

品目・カテゴリー別の戦略 | 戦略・アクションプラン

- 基本戦略

KGIや定性目標、サプライヤー戦略を実現するために注力するべき打ち手の方向性を明確化することで、やるべきこと・やらないことを整理します。 - サプライヤー戦略

該当品目・カテゴリーのサプライヤーのポジショニングを整理したうえで、KGIや定性目標の達成に向けて、どのサプライヤーと優先的に取引するかや、どのサプライヤーの育成に注力するかといった方針を明確化します。 - アクションプラン

具体的施策を明確な責任者と期限を設定して展開します。カテゴリー別の重点アクションを優先度付けし、短期・中期・長期の時間軸で整理します。

- 基本戦略

調達戦略の運用

調達戦略は策定して終わりではなく、サプライヤーとの連携と継続的改善によって実行されるべきものです。調達戦略の運用は、以下のサイクルで進めます。

- サプライヤー評価

品質、コスト、納期、などの視点からサプライヤーを評価し、社内関係者の意見を集約します。 - 調達戦略の策定

評価結果を基に、調達方針や優先課題を明確化します。 - コミュニケーションプランの作成

主要取引先ごとに改善要望や協力依頼を整理し、具体的な対応計画を策定します。 - 改善計画の実行とレビュー

各サプライヤーと協働して改善を進め、定期的に進捗をレビューして戦略を更新します。

- サプライヤー評価

このように、戦略の実行・対話・改善を循環させることが、調達の付加価値を高める鍵となります。

調達戦略を検討するうえで役立つフレームワーク

最後の章では、「何を?誰から?どう買うか? 最適解を導く調達戦略フレームワーク」を参考にし、調達戦略を検討する上で役立つフレームワークを紹介いたします。

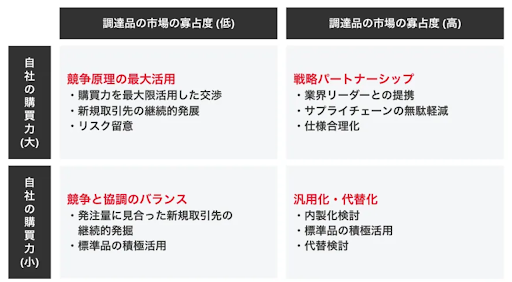

供給市場と自社の立ち位置から考える基本戦略

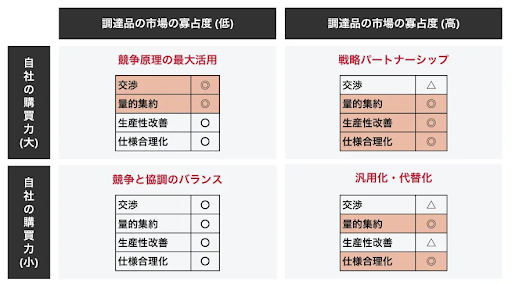

調達戦略は、品目の重要性や特性だけでなく、供給市場における自社の立ち位置を踏まえて策定する必要があります。ここでは、自社の「購買力(影響の大きさ)」と調達品の市場の「寡占度(少数の企業が支配している度合い)」の2軸でマトリクスを構成し、以下の4つのパターンに分類し、それぞれに適した基本戦略を紹介します。

- 購買力 大 × 寡占度 低:競争原理の最大活用

自社の購買力が強く、供給市場に多数の選択肢が存在するケースでは、競争原理を最大限に活かすことが基本戦略です。価格交渉や競争入札の徹底、新規取引先の開拓によって条件を有利に進められます。

一方で、安易なコスト重視では品質低下や供給不安も起こり得るため、リスクへの留意とバランスの取れた施策が求められます。 - 購買力 大 × 寡占度 高:戦略パートナーシップ

自社の購買力は強いものの、供給市場が寡占されている場合には、競合ではなく協業による価値創出が有効です。業界リーダーとの連携、共同改善活動、仕様の標準化・合理化などを通じて、相互に利益を生む関係性(パートナーシップ)を築くことが重要です。 - 購買力 小 × 寡占度 低:競争と協調のバランス

自社の購買力が限定的であっても、供給選択肢が多い場合には、競争と協調のバランスを取る戦略が必要です。発注量に見合った新規サプライヤーの探索、取引条件の標準化、安定供給の確保など、過度な交渉に依存せず、適正な関係構築と継続性のある取引を重視します。 - 購買力 小 × 寡占度 高:汎用化・代替化

最も調達が難しい領域であり、自社の影響力が弱く供給元も限られているケースでは、供給依存を減らす施策が必要です。汎用品の活用、設計段階からの代替部品検討、内製化の可否検討などを通じて、中長期的に供給源の選択肢を増やすアプローチが求められます。

- 購買力 大 × 寡占度 低:競争原理の最大活用

このように、供給市場と自社の力関係を正確に見極めたうえで、最適な戦略を採ることが、価格競争力と供給安定性の両立につながります。調達担当者には、単なる価格交渉ではなく、構造的・戦略的なアプローチが求められています。

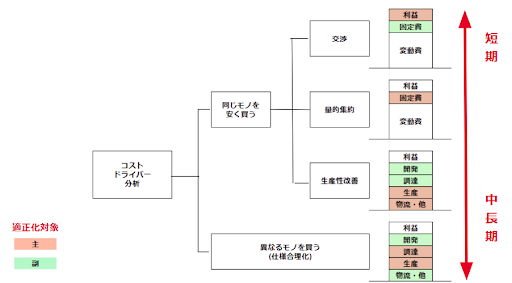

コスト構造から考える打ち手の分類

調達において中長期的なコスト競争力を高めるには、単なる価格交渉だけでなく、サプライヤー側の原価構造を理解し、それに基づいた打ち手(適正化対象)を選択することが重要です。以下の図の様に、「利益」「固定費」「変動費」などのコスト要素に注目し、それぞれに対応する戦略的な施策を検討します。

コスト構造分析に基づく代表的な施策は、以下の4つに分類されます。

- 交渉(短期)

価格や条件に対する直接交渉により、サプライヤーの利益幅に働きかける施策です。即効性がある一方で、信頼関係や契約適正の観点から難易度も高く、Win-Winの関係構築が前提となります。 - 量的集約(短期〜中期)

類似品目の統一・標準化や発注先の集約を通じて、量を確保し設備投資などの固定費を薄めるアプローチです。ほかにも在庫の最適化にも有効で、ボリューム効果の活用がポイントです。 - 生産性改善(中長期)

サプライヤーの製造プロセスや物流工程を見直すことで、加工費・物流費などの非効率部分を削減する中長期施策です。他社ベンチマークや共同改善活動を通じて無駄の排除を図ります。 - 仕様合理化(中長期)

材料・設計・構成要素の見直しにより、そもそもの調達品のあり方を変えることでコストにアプローチします。標準品化、モジュール設計、機能統合などが有効で、設計・開発部門との連携が不可欠です。

- 交渉(短期)

これらの施策は単体で使うだけでなく、複合的に組み合わせて実施することでより高い効果を生み出します。また、コストのどの要素に影響を与えるのかを把握しておくことで、「どこを狙うか」「どこに改善余地があるか」という視点で戦略を立てることが可能になります。

基本戦略と打ち手の関係性

調達戦略の効果を最大化するには、自社の購買力と市場構造(寡占度)に応じて、戦略の方向性と打ち手の相性を見極めることが重要です。

ここでは、「購買力の強弱 × 市場の寡占度の高低」によって分類された4つの基本戦略に対して、どの打ち手が効果的かを整理します。

- 購買力 大 × 寡占度 低

交渉と量的集約の効果が特に高く、競争環境を積極的に活かす戦略です。新規取引先の開拓や入札によって価格競争力を引き出せます。一方、生産性改善や仕様合理化は中長期での改善施策として補完的に活用します。 - 購買力 大 × 寡占度 高

自社の購買力が大きくても、寡占度が高い、つまり特定のサプライヤーの支配力が強く競争原理が十分に働かない状況では交渉の効果は限定的なため、量的集約・生産性改善・仕様合理化といった中長期視点の協業型施策が有効です。特定のサプライヤーと長期的な関係を前提に、バリューチェーン全体の最適化を目指します。 - 購買力 小 × 寡占度 低

あらゆる打ち手が中程度の効果を持つバランス型の領域です。購買量に応じた適切な取引先選定と、標準品や汎用品の活用、共通仕様の導入などを通じて、リスクを抑えつつコスト改善を図ります。 - 購買力 小 × 寡占度 高

交渉は効果が限られるため、仕様合理化や量的集約によって標準化・共通化を進め、依存度の低減を図ることが重要です。自社の調達力だけで状況が変えられない場合は、代替材料・代替製品の検討や内製化の可否判断も選択肢となります。

- 購買力 大 × 寡占度 低

このように、調達戦略の方向性と打ち手の相性を理解することで、短期のコスト改善と中長期の競争力強化の両立が実現できます。単一の打ち手に偏るのではなく、状況に応じて複合的に組み合わせるアプローチが求められます。

まとめ

本記事では、調達戦略を構成する本質的な要素と、実務で活用できる複数のフレームワークを通じて、調達・購買部門に求められる戦略的アプローチを体系的に解説してきました。

戦略の定義に始まり、企業戦略との位置づけ、品目・カテゴリーの特性によるセグメンテーション、そして具体的なアクションプランまでを段階的に整理することで、調達活動が単なるコスト削減施策ではなく、企業の競争優位性を高める中核戦略であることを明らかにしました。

調達戦略は、供給市場の構造、自社の購買力、コスト構造など、多角的な視点から戦略的意思決定を行う必要があります。そのうえで、競争原理・パートナーシップ・仕様合理化・生産性改善などの打ち手を適切に組み合わせることで、短期の成果と中長期的な競争力強化の両立が可能になります。

本記事が、調達・購買部門のリーダー層にとって、戦略的な意思決定と実行を支える実践的な指針となれば幸いです。変化の激しい経営環境において、調達・購買部門が真の付加価値を生み出す存在となるために、今こそ「戦略」の再定義とその実行力が問われています。

投稿者プロフィール

- A1A編集部

- A1Aブログは製造業向け調達データプラットフォーム「UPCYCLE」を提供するA1A株式会社が運営するメディアです。製造業の調達購買業務に役立つ情報を発信しています。

最新の投稿

2026年2月2日サプライヤー評価の要点―実務に活かせる評価軸と判断マトリクスとは

2026年2月2日サプライヤー評価の要点―実務に活かせる評価軸と判断マトリクスとは 2025年12月26日自動車部品ソーシング活動の本質と進化― 戦略的調達が企業競争力を左右する理由

2025年12月26日自動車部品ソーシング活動の本質と進化― 戦略的調達が企業競争力を左右する理由 2025年12月2日4M変更とは?不具合品流出を防ぐためのマネジメント手法を解説

2025年12月2日4M変更とは?不具合品流出を防ぐためのマネジメント手法を解説 2025年11月17日グリーン調達の使命:自動車EVシフトによる調達部門への影響を解説

2025年11月17日グリーン調達の使命:自動車EVシフトによる調達部門への影響を解説